采購與供應管理當中的“勢、道、術”

采購與供應管理當中的“勢、道、術”

在授課過程中,很多學員都會問我類似的問題:“老師,若我的上級經理不接受我把所學習的知識或工具用于工作,怎么辦?”,或者“我看到一些同事在某個項目的所作所為不符合采購的職業道德標準,我怎么去處理吶?”,又或者“當業務或者生產技術方面突然給我一份清單,要求緊急采購,怎么辦?”抑或是“今年大老板把一個硬性的降成本指標壓下來,我如何破解吶?”諸如此類。

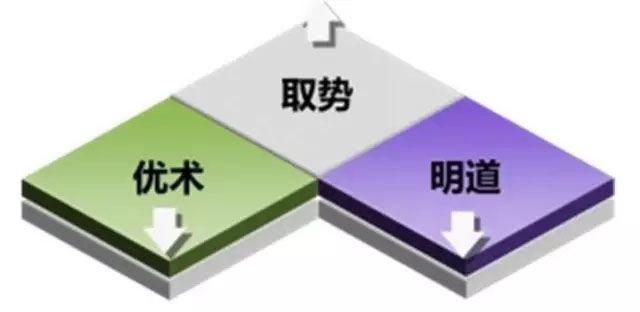

這其實是三個典型的問題。首先我們應該把重點聚焦在“勢”和部分的“道”的方面,而不是先入為主的扎入唯“術”論的短期行為與目的的泥沼。古人在論述所謂“取勢、明道、優術”中是有必然的前后順序的。

在取勢方面,我一再強調大家要學習企業的愿景、使命和價值觀,我們就能更好的理解,企業立業之本(為什么要在這個行業中創立這個企業并發展壯大?)從中分解出我們采購職能的戰略要素。

同時為了把“取勢”與“明道”更好地結合,我們還要拿到企業的3-5年中長期發展規劃。進而幫助我們“翻譯和轉化”戰略,促進落地。當我們明確了企業未來的發展規劃的時候,我們就可以在陌生領域當中有效的進行早期的供應市場分析與初步的尋源工作。例如:企業會在未來的第三年推出某一類的新產品或進入新市場,那么在供應市場分析與早期尋源方面,我們今年做什么?明年做什么?后年做什么?在上游稀缺資源管控與攫取方面,這個計劃與安排就很清晰明確了。若你目前還拿不到這樣的企業中長期規劃,那就要多問一句:是你所處的層級拿不到,還是企業本來就在此領域有缺失?那么你的經理、你的經理的經理能否拿到?他(她)有沒有很好的做到把企業戰略目標向下分解吶?

我們在采購與供應管理中大部分的內容,包括所有的經典工具,其本質都屬于“優術”的具體表現形式。我們在學習“術”的過程中,要勇于遵循“空杯原理”,進入課堂,先把頭腦中于過往的企業實踐的條條框框的這杯水倒空,才能裝入新的思想和理論。不要第一時間把理論知識拿來和自己目前的操作做簡單的直接比對,進而否定所有的“術”,這個不適用、那個不符合我們企業的特色等等。而是要去思考哪些“術”是可以借鑒的?目前企業采購管理規則與流程方面,哪些是可以切入進行先期的試點與嘗試的?

再有成本問題本身就是一種“道”,我在很多課程中,都用安全庫存來舉例說明,上下游的波動性、服務水平、顯性成本這三方面如何量化、如何展示、如何管理,今兒才能更主動的向企業提出成本管控的措施與規劃,而不是被動接受降本的壓力。

一些同學提出的關于采購道德方面的或辦公室政治的困惑,我想這個問題超出了采購本身“勢道術”的范圍,那么我們先要明確什么是法律與道德范圍內正確的事情,任何管理學也不能幫助你“叫醒一個裝睡的人”。首先,世界不是真空狀態,任何企業與組織,都會有這類問題。那么第一請盡可能遠離這類問題的漩渦,若該企業此類問題在各處都很突出使你異常苦惱影響生活與工作,那么我唯一的忠告就是:尋找其他另謀高就的機會吧,這個企業不值得你留戀。